Die größten Irrtümer im Erbrecht: Was Sie wirklich wissen sollten

Das deutsche Erbrecht ist komplex und führt immer wieder zu Missverständnissen. Viele Menschen gehen von falschen Annahmen aus, die im Ernstfall zu bösen Überraschungen führen können. Hier klären wir die häufigsten Irrtümer auf.

1. "Ohne Testament erbt automatisch der Ehepartner alles"

Das ist falsch! Viele Eheleute glauben, dass der überlebende Partner automatisch das gesamte Vermögen erbt. Tatsächlich greift bei fehlendem Testament die gesetzliche Erbfolge:

- Bei einem Kind: Der Ehepartner erbt 1/2, das Kind 1/2

- Bei mehreren Kindern: Der Ehepartner erbt 1/2, die Kinder teilen sich die andere Hälfte

- Ohne Kinder, aber mit Eltern/Geschwistern: Der Ehepartner erbt 3/4, die Verwandten 1/4

Besonders problematisch: Erbengemeinschaften können zur Versteigerung des Familienheims führen, wenn sich die Erben nicht einigen können.

2. "Ein handschriftliches Testament reicht immer aus"

Nur bedingt richtig! Zwar ist ein eigenhändig geschriebenes und unterschriebenes Testament grundsätzlich gültig, aber es gibt wichtige Voraussetzungen:

- Das Testament muss vollständig handschriftlich verfasst sein

- Ort und Datum sollten angegeben werden

- Die Unterschrift ist zwingend erforderlich

- Computerschrift oder Schreibmaschine machen das Testament ungültig

Risiko: Unklare Formulierungen führen oft zu Streitigkeiten und kostspieligen Gerichtsverfahren.

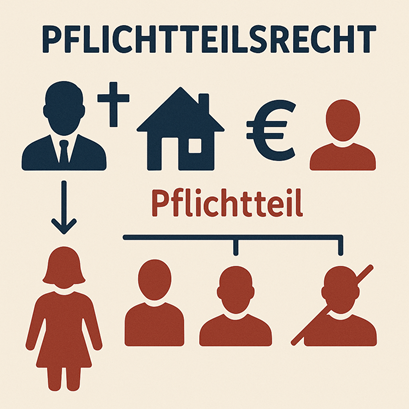

3. "Kinder können nie enterbt werden"

Das ist ein weit verbreiteter Irrtum! Kinder haben zwar Anspruch auf den Pflichtteil, können aber durchaus "enterbt" werden:

- Enterbung bedeutet, dass Kinder nicht als Erben eingesetzt werden

- Sie behalten aber ihren Pflichtteilsanspruch (die Hälfte des gesetzlichen Erbteils)

- Dieser Anspruch beträgt in Geld, nicht in Gegenständen

- Völlige Enterbung ist nur bei schwerwiegenden Verfehlungen möglich (Straftaten gegen den Erblasser, etc.)

4. "Schenkungen zu Lebzeiten sind immer steuerfrei"

Gefährlicher Irrtum! Schenkungen unterliegen denselben Freibeträgen wie Erbschaften:

- Ehepartner: 500.000 € (alle 10 Jahre)

- Kinder: 400.000 € (alle 10 Jahre)

- Enkelkinder: 200.000 € (alle 10 Jahre)

Wichtig: Schenkungen der letzten 10 Jahre vor dem Tod werden bei der Erbschaftsteuer wieder hinzugerechnet!

5. "Mit einer Patientenverfügung ist alles geregelt"

Das stimmt nicht! Eine Patientenverfügung regelt nur medizinische Behandlungen, nicht aber:

- Vermögensangelegenheiten (dafür brauchen Sie eine Vorsorgevollmacht)

- Vertretung bei Behörden und Banken

- Aufenthaltsbestimmung

Ohne entsprechende Vollmachten kann eine teure Betreuung durch das Gericht notwendig werden.

6. "Lebensversicherungen gehören zur Erbmasse"

Nicht automatisch! Lebensversicherungen mit bezugsberechtigter Person fallen nicht in die Erbmasse:

- Die Versicherungssumme geht direkt an den Bezugsberechtigten

- Kein Pflichtteilsanspruch anderer Erben auf diese Summe

- Steuerliche Vorteile bei geschickter Gestaltung möglich

Aber: Fehlt die Bezugsberechtigung, gehört die Versicherung zur Erbmasse.

7. "Schulden erbt man nicht mit"

Leider falsch! Das deutsche Recht kennt nur die Gesamtrechtsnachfolge:

- Erben übernehmen Vermögen UND Schulden

- Bei überschuldeten Nachlässen droht die Haftung mit dem Privatvermögen

- Lösung: Ausschlagung der Erbschaft innerhalb von 6 Wochen

- Alternative: Beantragung der Nachlassverwaltung oder des Nachlassinsolvenzverfahrens

8. "Das Berliner Testament ist immer die beste Lösung"

Oft problematisch! Beim beliebten Berliner Testament erbt zunächst der überlebende Ehepartner alles, die Kinder erst nach dessen Tod. Nachteile:

- Doppelte Freibeträge werden verschenkt

- Hohe Steuerlast beim zweiten Todesfall

- Pflichtteilsansprüche der Kinder bereits beim ersten Todesfall

- Bindungswirkung schränkt den Überlebenden stark ein

9. "Adoptierte Kinder haben weniger Rechte"

Völlig falsch! Adoptierte Kinder sind vollständig gleichgestellt:

- Gleiches Erb- und Pflichtteilsrecht

- Gleiche Steuerfreibeträge

- Keine Rechte mehr gegenüber der leiblichen Familie (bei Minderjährigenadoption)

10. "Unternehmensnachfolge regelt sich von selbst"

Existenzbedrohender Irrtum! Ohne Regelung drohen:

- Zerschlagung des Unternehmens durch Erbengemeinschaft

- Hohe Erbschaftsteuern auf den Unternehmenswert

- Liquiditätsprobleme durch Pflichtteilsansprüche

- Verlust von Arbeitsplätzen

Lösung: Rechtzeitige Beratung und strukturierte Nachfolgeplanung.

Fazit: Professionelle Beratung ist unverzichtbar

Das Erbrecht ist komplex und individuelle Umstände erfordern maßgeschneiderte Lösungen. Die häufigsten Fehler entstehen durch:

- Aufschub wichtiger Entscheidungen

- Unwissen über rechtliche Konsequenzen

- Verzicht auf professionelle Beratung

Unser Tipp: Lassen Sie sich frühzeitig von einem Fachanwalt für Erbrecht. Die Kosten für eine gute Beratung sind meist deutlich geringer als die Folgekosten ungelöster Probleme.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine individuelle Rechtsberatung dar. Für eine auf Ihren speziellen Fall zugeschnittene Beratung stehe ich Ihnen gern persönlich zur Verfügung.

Wer haftet bei einem Unfall im Kreisverkehr?

Worum geht es?

Im Kreisverkehr kommt es häufig zu Unfällen zwischen Autos und Radfahrern oder Pedelec-Fahrern. Das Landgericht Lübeck hat in einem aktuellen Fall entschieden, wie die Schuld verteilt wird.

Der Fall

- Ein Autofahrer fuhr in einen Kreisverkehr ein.

- Wegen eines Staus stand er mit seinem Wagen so, dass er etwa 20–30 cm in den Fahrradschutzstreifen hineinragte.

- Ein Pedelecfahrer stieß mit dem Auto zusammen.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Gericht hat die Schuld zwischen beiden Beteiligten aufgeteilt:

- 65 % beim Autofahrer: Er hat die Vorfahrt missachtet, verbotenerweise auf dem Schutzstreifen gehalten und trägt die „Betriebsgefahr“ seines Fahrzeugs.

- 35 % beim Pedelecfahrer: Er fuhr nicht weit genug rechts und war zu schnell.

Landgericht Lübeck, Urteil v. 13.06.2025 - 9 O 146/24

Das bedeutet für die Praxis

- Vorfahrt beachten: Wer schon im Kreisverkehr fährt, hat Vorrang.

- Autos: Dürfen den Fahrradschutzstreifen nur überfahren, aber nicht zum Halten nutzen.

- Radfahrer und Pedelec-Fahrer: Müssen ganz rechts fahren und ihre Geschwindigkeit anpassen.

Fazit

Bei Unfällen im Kreisverkehr wird die Schuld häufig geteilt. Autofahrer tragen aber meist den größeren Anteil, wenn sie Vorfahrtregeln missachten oder Radfahrer behindern.

Hinweis: Dieser Text dient nur zur allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

Zerrissenes Testament - was bedeutet das für die Erbfolge?

Kurz gesagt: Reißt der Erblasser sein Testament entzwei, gilt das in der Regel als Widerruf. Dann greift die gesetzliche Erbfolge – auch wenn die zerrissenen Blätter später im Schließfach gefunden werden.

Der entschiedene Fall – leicht erklärt

- Ein Mann verstarb. Seine Ehefrau beantragte einen Erbschein nach gesetzlicher Erbfolge.

- Später wurde in seinem Bankschließfach ein handschriftliches Testament gefunden, das eine andere Person begünstigte – längs in der Mitte durchgerissen.

- Die Frage: Gilt dieses Dokument noch oder ist es wirksam widerrufen?

Ergebnis: Das Gericht bestätigte den Erbschein nach gesetzlicher Erbfolge. Das Zerreißen des Testaments wurde als klare Widerrufshandlung gewertet. Dass die Blätter im Schließfach lagen, änderte daran nichts.

Warum gilt das Zerreißen als Widerruf?

- Ein Testament kann durch Vernichtung widerrufen werden.

- Zerreißen = Vernichten.

- Das Recht geht von einer Widerrufsabsicht aus, wenn der Erblasser sein Testament zerstört.

- Besondere Umstände, die diese Vermutung erschüttern könnten, müssen nachgewiesen werden – hier gab es solche Indizien nicht.

- Zudem hatte nur der Erblasser Zugang zum Schließfach; ein „versehentliches“ Zerreißen durch Dritte schied somit praktisch aus.

Häufige Fragen

Reicht jedes Zerreißen?

Ja, sofern erkennbar ist, dass der Erblasser selbst das Testament zerstört hat und nichts auf eine bloße Beschädigung von außen hindeutet.

Was, wenn das zerrissene Testament aufbewahrt wurde?

Selbst die Aufbewahrung im Schließfach ändert nichts an der Vermutung des Widerrufs. Es bleibt bei: Zerrissen = widerrufen, solange keine überzeugenden Gegenbeweise vorliegen.

Kann man die Vermutung widerlegen?

Nur mit konkreten Anhaltspunkten, etwa wenn feststeht, dass nicht der Erblasser zerrissen hat oder er unmissverständlich äußerte, dass die Zerstörung ohne Widerrufswillen geschah. Solche Hinweise gab es im Fall nicht.

Was bedeutet das für Sie in der Praxis?

- Testament widerrufen? Tun Sie das klar und eindeutig und dokumentieren Sie Ihren Willen im Zweifel zusätzlich schriftlich.

- Testament ändern? Erstellen Sie besser ein neues Testament, das das alte aufhebt. So vermeiden Sie Streit.

- Zweifel nach einem Todesfall? Wird ein beschädigtes oder zerrissenes Testament gefunden, sollte sofort rechtlicher Rat eingeholt werden, bevor Anträge beim Nachlassgericht gestellt werden.

Rechtsgrundlage und Entscheidung: Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 29.04.2025, Az. 21 W 26/25.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine individuelle Rechtsberatung dar. Für eine auf Ihren speziellen Fall zugeschnittene Beratung stehe ich Ihnen gern persönlich zur Verfügung.

Ihr Anspruch auf den Pflichtteil

Das Pflichtteilsrecht ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Erbrechts. Es soll sicherstellen, dass nahe Angehörige auch dann einen Mindestanteil am Nachlass erhalten, wenn sie im Testament oder Erbvertrag nicht bedacht oder enterbt wurden. Für viele Betroffene ist es die einzige Möglichkeit, nach dem Tod eines nahen Angehörigen einen gerechten Anteil am Erbe zu erhalten.

Das Pflichtteilsrecht ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Erbrechts. Es soll sicherstellen, dass nahe Angehörige auch dann einen Mindestanteil am Nachlass erhalten, wenn sie im Testament oder Erbvertrag nicht bedacht oder enterbt wurden. Für viele Betroffene ist es die einzige Möglichkeit, nach dem Tod eines nahen Angehörigen einen gerechten Anteil am Erbe zu erhalten.

Wer ist pflichtteilsberechtigt?

Nach den §§ 2303 ff. BGB haben folgende Personen einen Pflichtteilsanspruch:

- Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner

- Kinder – hierzu gehören eheliche und nichteheliche Kinder gleichermaßen, ebenso adoptierte Kinder

- Kindeskinder (wenn das Kind vorverstorben ist)

- Eltern, sofern keine Abkömmlinge vorhanden sind

Wichtig: Seit der gesetzlichen Gleichstellung sind nichteheliche Kinder den ehelichen Kindern vollständig gleichgestellt. Sie haben denselben Pflichtteilsanspruch, unabhängig davon, ob sie vor oder während einer Ehe geboren wurden.

Nicht pflichtteilsberechtigt sind dagegen entferntere Verwandte wie Geschwister oder Enkel, solange deren Eltern noch leben.

Höhe des Pflichtteils

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

Beispiel:

Wäre ein Kind nach der gesetzlichen Erbfolge mit ¼ am Nachlass beteiligt, so würde sein Pflichtteil 1/8 des Nachlasswertes betragen.

Die Berechnung des Pflichtteils hängt somit von zwei Faktoren ab:

1. Der gesetzlichen Erbquote

2. Dem Wert des Nachlasses zum Todeszeitpunkt

Berechnung des Nachlasswerts

Für die Pflichtteilsberechnung ist der Reinnachlass entscheidend: Aktiva (z. B. Immobilien, Bankguthaben, Wertpapiere) abzüglich Beerdigungskosten und Nachlassverbindlichkeiten = Nachlasswert.

Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 BGB)

Besonders konfliktträchtig ist der sogenannte Pflichtteilsergänzungsanspruch. Dieser kommt dann in Betracht, wenn der Erblasser zu Lebzeiten Schenkungen vorgenommen hat, die den Nachlasswert vermindern.

Grundprinzip:

Pflichtteilsberechtigte sollen davor geschützt werden, dass ihr Anspruch durch lebzeitige Übertragungen des Erblassers umgangen wird. Deshalb wird der Wert bestimmter Schenkungen dem Nachlass rechnerisch wieder hinzugerechnet.

10-Jahres-Frist:

- Schenkungen werden berücksichtigt, wenn sie innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Tod erfolgt sind.

- Für jedes volle Jahr, das seit der Schenkung vergangen ist, reduziert sich der anzusetzende Wert um 10 % (Abschmelzungsmodell).

- Nach Ablauf von 10 Jahren bleibt die Schenkung unberücksichtigt.

Beispiel:

Überträgt der Erblasser seinem Sohn 8 Jahre vor seinem Tod ein Grundstück im Wert von 100.000 €, so sind noch 20 % (= 20.000 €) dieses Werts dem Nachlass hinzuzurechnen.

Typische Fälle aus der Praxis:

- Übertragung von Immobilien an Kinder „mit Rücksicht auf das künftige Erbe“

- Schenkungen kurz vor dem Tod (z. B. hohe Geldbeträge, Übertragung von Konten)

- Unternehmensnachfolge durch lebzeitige Übertragung von GmbH-Anteilen

Besonderheiten bei Ehegatten:

Hat ein Ehegatte dem anderen eine Schenkung gemacht (z. B. Übertragung einer Immobilie oder Geld), beginnt die 10-Jahres-Frist erst mit der Auflösung der Ehe (durch Tod oder Scheidung). Damit werden solche Schenkungen voll berücksichtigt – selbst wenn sie länger als 10 Jahre zurückliegen.

In all diesen Konstellationen entstehen regelmäßig erhebliche Pflichtteils- und Pflichteisergänzungsansprüche, die oft nur mit anwaltlicher Hilfe durchgesetzt oder abgewehrt werden können.

Durchsetzung des Pflichtteils

Pflichtteilsberechtigte haben zunächst einen Auskunftsanspruch (§ 2314 BGB). Der Erbe muss ein vollständiges Nachlassverzeichnis erstellen, ggf. auch mit Unterstützung eines Notars. Dieses Verzeichnis muss auch Schenkungen der letzten 10 Jahre enthalten, bzw. bei Ehegatten ab dem Hochzeitstag.

Pflichtteilsberechtigte haben neben dem Auskunftsanspruch auch einen Anspruch auf Wertermittlung. Nach § 2314 BGB können sie verlangen, dass der Wert einzelner Nachlassgegenstände durch ein Sachverständigengutachten festgestellt wird. Dieser Anspruch dient dazu, Immobilien, Unternehmen oder wertvolle Sammlungen realistisch zu bewerten und eine zutreffende Pflichtteilsberechnung zu ermöglichen.

In der Praxis wird der Wertermittlungsanspruch häufig bei folgenden Nachlassgegenständen geltend gemacht:

- Immobilien (Wohnhäuser, Grundstücke)

- Unternehmensbeteiligungen

- Wertvolle Kunstwerke, Antiquitäten oder Sammlungen

Die Kosten für die Wertermittlung trägt grundsätzlich der Nachlass. So wird sichergestellt, dass Pflichtteilsberechtigte nicht an einer effektiven Durchsetzung ihrer Ansprüche gehindert werden.

Im Anschluss erfolgt die Pflichtteilsberechnung und ggf. die außergerichtliche oder gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche. Erfahrungsgemäß kommt es gerade hier oft zu Konflikten – insbesondere über den Wert von Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder die Anrechnung von Schenkungen.

Ihre Vorteile mit anwaltlicher Unterstützung

- Prüfung der Pflichtteilsberechtigung

- Berechnung und Geltendmachung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen

- Erstellung oder Kontrolle von Nachlassverzeichnissen

- Bewertung von Immobilien, Unternehmen und Schenkungen

- Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber den Erben

- Abwehr überhöhter Pflichtteilsforderungen

Fazit

Das Pflichtteilsrecht – insbesondere der Pflichtteilsergänzungsanspruch – ist komplex und führt häufig zu Streit innerhalb der Familie. Gerade bei größeren Nachlässen, Immobilien oder lebzeitigen Schenkungen ist anwaltliche Unterstützung entscheidend, um die eigenen Rechte zu sichern.

Als Fachanwalt für Erbrecht mit Kanzleisitz in Schierling und Hengersberg berate und vertrete ich Sie umfassend bei der Durchsetzung oder Abwehr von Pflichtteilsansprüchen. Vereinbaren Sie gerne hier Termin in meiner Kanzlei in Schierling oder Hengersberg, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen.

Testament und Erbvertrag – rechtzeitig vorsorgen

Bedeutung letztwilliger Verfügungen

Bedeutung letztwilliger Verfügungen

Wer sein Vermögen nach dem Tod gezielt verteilen möchte, sollte rechtzeitig Vorsorge treffen. Ohne Testament oder Erbvertrag gilt die gesetzliche Erbfolge (§§ 1924 ff. BGB), die nicht immer den persönlichen Vorstellungen entspricht. Streit in der Familie oder unnötige Erbschaftsteuerbelastungen können die Folge sein. Ein Testament oder Erbvertrag schafft Rechtssicherheit und ermöglicht es, die Nachfolge nach den eigenen Wünschen zu regeln.

Das Testament

Ein Testament ist die einseitige, jederzeit widerrufliche Verfügung von Todes wegen (§ 1937 BGB).

Wesentliche Formen sind:

- - Eigenhändiges Testament: handschriftlich, eigenhändig unterschrieben, mit Ort und Datum.

- - Gemeinschaftliches Testament (§ 2265 BGB): Ehegatten und eingetragene Lebenspartner können gemeinschaftlich verfügen, bekannt als Berliner Testament.

Vorteile: einfache Errichtung, jederzeit widerruflich, flexible Gestaltung. Risiken: Formfehler, Auslegungsschwierigkeiten, Anfechtungen. Anwaltliche Beratung empfohlen um Fehler zu vermeiden. - - Notarielles Testament: vor einem Notar erklärt oder übergeben; bietet Rechtssicherheit und Beweisstärke.

Der Erbvertrag

Ein Erbvertrag (§§ 1941, 2274 ff. BGB) ist eine bindende Vereinbarung zwischen mindestens zwei Personen über die Erbfolge.

Charakteristisch:

- - Abschluss nur vor einem Notar möglich.

- - Bindungswirkung: Vertragsparteien können die getroffenen Verfügungen nicht mehr einseitig widerrufen werden, es sei den es wurde im Erbvertrag eine andere Vereinbarung getroffen.

- - Besonders geeignet für nichteheliche Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien oder Unternehmer, die Nachfolgeregelungen verbindlich gestalten wollen.

Vorteile: hohe Verbindlichkeit, klare Nachfolgeregelung, Schutz vor einseitiger Abänderung.

Nachteile: eingeschränkte Flexibilität, Rücktritt nur unter engen Voraussetzungen möglich (§ 2293 BGB).

Testament oder Erbvertrag – was ist sinnvoll?

Die Entscheidung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab:

- - Testament: empfehlenswert bei kleineren Vermögen, einfachen Familienverhältnissen oder wenn Flexibilität wichtig ist.

- - Erbvertrag: sinnvoll bei größeren Vermögen, komplizierten Familienkonstellationen oder wenn eine verbindliche Absicherung (z. B. des Partners) gewünscht wird.

Als Fachanwalt für Erbrecht berate ich Sie individuell, ob ein Testament oder Erbvertrag für Ihre Situation die bessere Wahl ist, und sorge für eine rechtssichere Gestaltung, die auch steuerliche Aspekte berücksichtigt.

Meine Leistungen im Erbrecht

- - Prüfung und Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen

- - Beratung zu Pflichtteilsrechten und Pflichtteilsverzichtsverträgen

- - Gestaltung von Berliner Testamenten

- - Unterstützung bei komplexen Nachfolgeregelungen (Unternehmensnachfolge, Patchwork-Familien)

- - Vertretung bei Streitigkeiten um die Wirksamkeit von Testamenten und Erbverträgen

Fazit

Ein Testament oder Erbvertrag bietet die Möglichkeit, den letzten Willen eindeutig zu gestalten und Streit unter den Erben zu vermeiden. Als Fachanwalt für Erbrecht helfe ich Ihnen, Ihre Vorstellungen rechtssicher umzusetzen und die Weichen für eine geordnete Nachfolge zu stellen.

Wenn Sie Fragen zu Testament oder Erbvertrag haben, können Sie hier einen ersten Beratungstermin vereinbaren.